- 1

- 2

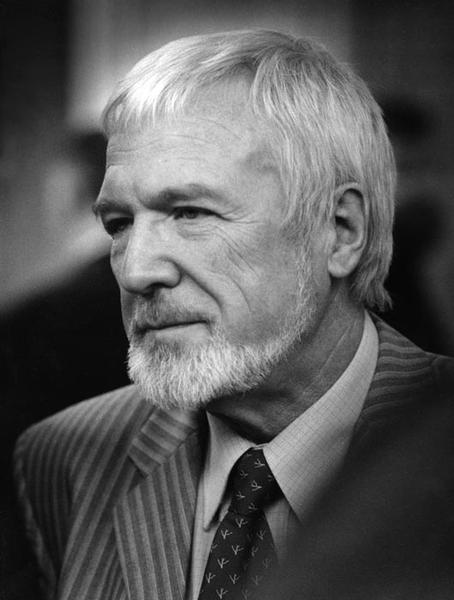

Академик В.И. МОЛОДИН: «ПОЛЕ – ЭТО СВЯТОЕ»

Романтика полевых работ — непременная составляющая специальности археолога: ежегодные экспедиции, беседы у костра, курганы в вечерних сумерках, из-за которых, кажется, вот-вот вылетят скифские всадники. Фактор везения тоже не стоит исключать: с трудом найденный могильник могли разграбить за много сотен лет до того, как его коснулась лопата археолога, сохранность находок всегда под вопросом — недаром острословы прозвали археологию «наукой о битых черепках». И все-таки только работа ученых этой специальности позволяет нам судить о том, как жил человек тысячи лет назад.

Присуждение Демидовской премии заместителю директора Института археологии и этнографии СО РАН академику Вячеславу Молодину можно считать полностью закономерным: будущих лауреатов выбирают коллеги-эксперты по совокупности достижений, а у Вячеслава Ивановича одних научных работ более 1400, в том числе 62 монографии (включая коллективные), опубликованные не только в России — добрая сотня трудов переведена и издана в 20 странах Европы, Азии и Америки. Открытия сибирского ученого — комплекс могильников пазырыкской культуры на плато Укок, протогородское поселение Чича в Здвинском районе Новосибирской области, пазырыкское захоронение воина в северо-западной части Монгольского Алтая — прекрасно известны и коллегам, и представителям прессы, отмечены российскими и международными премиями. И, что особенно ценят журналисты, с Вячеславом Ивановичем всегда интересно беседовать — романтика специальности способствует увлекательным рассказам, а междисциплинарный подход к исследованию археологических памятников дает нетривиальный взгляд на древнюю историю человечества. Поэтому наша коллега из Новосибирска с удовольствием воспользовалась «премиальным» поводом для встречи с выдающимся исследователем.

— Давайте начнем с романтики. Выбор специальности был осознанным? Когда вы поняли, что археология вас интересует?

— Человеку свойственно хвалить «свои» времена, но, рискуя быть банальным, хочу отметить, что во времена моей юности мы были серьезно озабочены проблемой будущего — куда пойти учиться, кем работать. И это хорошо, поскольку работа и семья — основы человеческой жизни. Мы беседуем с вами в самом конце рабочего дня, и мне уже хочется пойти домой. А утром с таким же нетерпением я буду стремиться в институт. Конечно, мальчишкой я не избежал влияния другой романтики — военной. Недавно закончилась Великая Отечественная война, истории ее героев были на слуху, потом Гагарин полетел в космос. Скажу честно, мечтал стать летчиком, но, когда не взяли в аэроклуб по причине недостаточно хорошего зрения, пришлось задуматься о другой профессии. И в 11-м классе мне повезло: попал на лекцию академика Алексея Павловича Окладникова в Новосибирском географическом обществе. Лекция меня потрясла — буквально влюбился и в ученого, и в археологию, которой уже начал интересоваться под влиянием книг. Конечно, учась на первом курсе Новосибирского педагогического института у профессора Татьяны Николаевны Троицкой, сподвижницы Алексея Павловича, я задумывался, туда ли поступил. Но только до первой экспедиции.

— И где проходили ваши первые в жизни раскопки?

— Обязательной археологической практики у студентов пединститута тогда не было. Татьяна Николаевна по частям выбивала деньги у музея, вуза, общества охраны памятников на добровольную экспедицию. Собралась ехать со школьниками еще в мае — мне, чтобы участвовать, пришлось досрочно сдать сессию. И мы с ребятами из села Листвянские Шахты (Черепановский район Новосибирской области), где историческим кружком руководил выпускник профессора Троицкой, поехали в район села Чингисы на Оби. Там было великолепное поселение, размытое Обским морем: весь берег был завален археологическим материалом, который охотно собирало местное население. Герань у сельских жителей росла в горшках эпохи поздней бронзы, представляете? Мы раскапывали первый в моей жизни курган тюркского времени. И я окончательно понял: все атрибуты полевой работы — это мое, вплоть до комаров.

— Самое время спросить об учителях. Насколько я знаю, Татьяна Николаевна Троицкая до сих пор здравствует…

— Да, слава Богу, и голова остается удивительно светлой — с ней интересно обсуждать любые проблемы. Попал я к ней на учебу, надо сказать, случайно: хотел учиться в НГУ, у академика Окладникова. Но не прошел по конкурсу, который, конечно, был сумасшедшим: последний год одиннадцатилетней программы обучения в школах, поступали и выпускники одиннадцатых классов, и только что окончившие десятиклассники, а набирали всего 25 человек. Впрочем, большой конкурс меня не оправдывает — готовиться надо было лучше. Когда меня постигла неудача, двоюродный брат, оканчивавший исторический факультет Новосибирского пединститута, рассказал о Татьяне Николаевне, которая занималась классическими скифами, и посоветовал поступать в пединститут, чтобы специализироваться у нее по археологии. Так я и сделал. В ту пору я был у профессора Троицкой единственным студентом, планировавшим связать свою дальнейшую судьбу с археологией, и она уделяла мне особое внимание, давая прекрасные уроки не только по специальности, но и, так сказать, в житейском плане. Никогда не забуду ее фразу, сказанную после расстроивших меня неудачных раскопок: «Если ты собрался заниматься наукой, розы, конечно, будут, но шипы будут обязательно». Очень верно подмечено. Когда я учился на пятом курсе, Татьяна Николаевна договорилась с академиком Окладниковым, чтобы я выступил с докладом на заседании сектора археологии Института истории, филологии и философии СО РАН. Тема доклада — «Эпоха неолита Верхнего Приобья» — стала потом темой моей дипломной работы. И, поскольку окончил я вуз с отличием, Алексей Павлович взял меня в заочную аспирантуру, став в конце концов моим научным руководителем, о чем я и мечтал в одиннадцатом классе.

— В представлении на Демидовскую премию академик Николай Добрецов, больше десяти лет руководивший Сибирским отделением РАН, в качестве ваших основных достижений назвал открытие комплекса памятников пазырыкской культуры на алтайском плато Укок и исследование протогородского поселения Чичабург, которое он поэтично окрестил «новосибирской Троей». Вы согласны с такой формулировкой?

— В целом согласен. Николай Леонтьевич понимает, о чем говорит. Мы 11 лет проработали бок о бок в президиуме СО РАН, я был его замом, затем первым замом. Это человек, по-настоящему неравнодушный к науке. Он приезжал ко мне в экспедицию, как раз на раскопки Чичи. Чича — замечательная находка, здесь мы впервые по-настоящему применили междисциплинарный подход. Когда мы с моим германским другом и коллегой Германом Парцингером (кстати, в 2016 году его избрали иностранным членом РАН) собирались начинать раскопки на берегу озера Малая Чича в Новосибирской области, мы знали, что там есть остатки древнего городища, но на поверхности была лишь малая часть укреплений. Профессор Парцингер пригласил к сотрудничеству немецких специалистов из Мюнхенского центра геофизики — Й. Фассбиндера и его коллег, но из-за напряженного графика они смогли прилететь лишь на пару дней. Поэтому в первый вечер, когда мы все у костра отмечали встречу, геофизики расшифровывали результаты изысканий первого дня в своей палатке. Никогда не забуду: прибегает Йорг Фассбиндер с округлившимися глазами и зовет нас к компьютеру, с экрана которого выплывает улица древнего города с домами и переулками, мощнейшие системы обороны. Оказывается, огромная площадь рядом с цитаделью была занята крупной торговой факторией IX-VII века до н.э. (переходный период от эпохи бронзы к эпохе железа), внезапно покинутой жителями — то ли из-за стихийного бедствия, то ли из-за набега воинственных соседей, то ли из-за эпидемии. Можно было на выбор копать в любом месте. Раскопки показали, что в течение трех столетий в Чичабург сухопутным, а возможно, и водным путем (соседнее озеро Чаны — «пульсирующее», может разливаться до Иртыша) стекались люди с севера и с юга, покинувшие насиженные места по причине мощнейшего похолодания в Западной Сибири, которое геологи назвали даже «малым ледниковым периодом». В результате раскопок и дальнейших исследований керамики, металла, радиоуглеродных данных мы в значительной степени реконструировали образ жизни человека той эпохи, зафиксировали смешение разных культур — и северной, и южной, и автохтонной, то есть присущей местному населению.

За сделанное же немного ранее, в самые тяжелые для науки 1990-е годы, открытие уникальных комплексов пазырыкской культуры скифского времени (VI–III век до н.э.) мы с моей супругой Натальей Викторовной Полосьмак в июне 2005 года получили Государственную премию. У меня диплом за номером 4 (выдавались по алфавиту, первый — у Беллы Ахмадулиной), чем я, конечно, горжусь. Начинала раскопки на плато Укок Наталья Викторовна — именно она в 1993 году обнаружила знаменитую «алтайскую принцессу». Потом и я, решив не отставать, через два года нашел целый куст могильников, где тоже была мерзлота, что обеспечило сохранность памятников. На плато Укок были открыты и древнейшие — с моей точки зрения — в истории человечества наскальные изображения. Когда из-за противодействия властей Республики Алтай мы не смогли больше вести раскопки на этом плато, по инициативе президента АН Монголии академика Чадраа организовали экспедицию в Монгольский Алтай, где с помощью уже сибирских геофизиков во главе с академиком Михаилом Эповым обнаружили несколько курганов с линзами вечной мерзлоты. Работа российско-германо-монгольской экспедиции в 2006 году по нарастанию напряжения напоминала фильм Хичкока. В первом раскопанном кургане мерзлота была, а захоронения не было — впадина оказалась естественного происхождения, второй курган был начисто разграблен, и только в третьем, раскопки которого начали уже в последние дни, обнаружили великолепный погребальный комплекс пазырыкского воина, аналогов которого по сохранности я не знаю.

За сделанное же немного ранее, в самые тяжелые для науки 1990-е годы, открытие уникальных комплексов пазырыкской культуры скифского времени (VI–III век до н.э.) мы с моей супругой Натальей Викторовной Полосьмак в июне 2005 года получили Государственную премию. У меня диплом за номером 4 (выдавались по алфавиту, первый — у Беллы Ахмадулиной), чем я, конечно, горжусь. Начинала раскопки на плато Укок Наталья Викторовна — именно она в 1993 году обнаружила знаменитую «алтайскую принцессу». Потом и я, решив не отставать, через два года нашел целый куст могильников, где тоже была мерзлота, что обеспечило сохранность памятников. На плато Укок были открыты и древнейшие — с моей точки зрения — в истории человечества наскальные изображения. Когда из-за противодействия властей Республики Алтай мы не смогли больше вести раскопки на этом плато, по инициативе президента АН Монголии академика Чадраа организовали экспедицию в Монгольский Алтай, где с помощью уже сибирских геофизиков во главе с академиком Михаилом Эповым обнаружили несколько курганов с линзами вечной мерзлоты. Работа российско-германо-монгольской экспедиции в 2006 году по нарастанию напряжения напоминала фильм Хичкока. В первом раскопанном кургане мерзлота была, а захоронения не было — впадина оказалась естественного происхождения, второй курган был начисто разграблен, и только в третьем, раскопки которого начали уже в последние дни, обнаружили великолепный погребальный комплекс пазырыкского воина, аналогов которого по сохранности я не знаю.

— Насколько я понимаю, и работы на плато Укок, и исследование монгольских находок — яркий пример сотрудничества ученых разных специальностей — геофизики определяли, где копать, химики анализировали красители, генетики — ДНК…

— Да, именно тогда мы впервые начали заниматься палеогенетикой — по инициативе академиков Анатолия Деревянко (тогда директора нашего института) и Владимира Шумного (в то время директора Института цитологии и генетики). Образовалась исследовательская группа — Михаил Иванович Воевода (недавно стал академиком), Аида Герасимовна Ромащенко и «примкнувшая» талантливая молодежь. Я очень горжусь нашей коллективной монографией «Мультидисциплинарные исследования населения Барабинской лесостепи V–I тысячи лет до н.э.: археологический, палеогенетический и антропологический аспекты», изданной в 2013 году, поскольку основные мои научные интересы сосредоточены в Барабинской лесостепи. Там выявлен целый ряд неизвестных культур,

— Да, именно тогда мы впервые начали заниматься палеогенетикой — по инициативе академиков Анатолия Деревянко (тогда директора нашего института) и Владимира Шумного (в то время директора Института цитологии и генетики). Образовалась исследовательская группа — Михаил Иванович Воевода (недавно стал академиком), Аида Герасимовна Ромащенко и «примкнувшая» талантливая молодежь. Я очень горжусь нашей коллективной монографией «Мультидисциплинарные исследования населения Барабинской лесостепи V–I тысячи лет до н.э.: археологический, палеогенетический и антропологический аспекты», изданной в 2013 году, поскольку основные мои научные интересы сосредоточены в Барабинской лесостепи. Там выявлен целый ряд неизвестных культур, по материалам раскопок я защитил кандидатскую, затем докторскую диссертацию «Бараба в древности: от первого появления человека до прихода русских». Тему, кстати, предложил Алексей Павлович Окладников.

по материалам раскопок я защитил кандидатскую, затем докторскую диссертацию «Бараба в древности: от первого появления человека до прихода русских». Тему, кстати, предложил Алексей Павлович Окладников.

Сотрудничество с генетиками продолжаем и сегодня. Тем более что замечательные открытия ждут археологов буквально под боком. 13 лет я исследовал могильник Сопка в Новосибирской области — очень информативный памятник, где были сосредоточены культуры разных эпох. Сейчас работаем недалеко от этой Сопки — на комплексе Тартас-1 в Венгеровском районе Новосибирской области. И каждый год приносит нам удивительные находки от эпохи неолита до позднего средневековья. Тартас ограблен, конечно, но деликатно — достаточно много непотревоженных захоронений, что для археолога большая удача. На сегодняшний день вскрыто около 30 тысяч квадратных метров и исследовано около 700 захоронений. Думаю, предстоит еще не один год работы.

— Если позволите, вопрос личного характера: вы с супругой оба — именитые археологи, вы — академик, Наталья Викторовна — членкор… Случай достаточно редкий. Не мешают ли научные разногласия плавному течению семейной жизни?

— Поскольку Наталья Викторовна была одной из моих учениц, на первых порах нашей совместной жизни мой авторитет был доминирующим. Но она очень быстро встала на ноги — защитила кандидатскую, потом докторскую, и мы уже разговаривали на равных. Оба мы — люди независтливые, всегда только радовались успехам друг друга. К тому же одинаковая специальность упрощает работу: если мне нужны какие-то справки по Индии или Центральной Азии — обращаюсь за советом к жене, она сейчас изучает гунно-сарматское время. И я всегда готов поделиться информацией. Что касается разногласий, какая же без них наука. Я и коллегам говорю: если твоя точка зрения обоснована, подтверждена аргументами — ты имеешь на нее полное право. Я только рад, что ребята способны самостоятельно мыслить. Так же и в семье.

— Помимо научной деятельности вы много лет занимались тем, что принято называть «научно-организационной работой», которая, безусловно, отнимает время от собственно науки. Можно ли сказать, что это время потрачено не зря?

— Когда Николай Леонтьевич Добрецов пригласил меня в заместители председателя Сибирского отделения РАН, я был категорически против — отсутствовал опыт административной работы, если не считать институтскую. Помню, директор нашего института Анатолий Пантелеевич Деревянко и коллеги уговаривали меня целую ночь. В результате я согласился, но это были очень трудные годы — пришлось заниматься совершенно новыми вещами: курировал сотрудничество с вузами, когда стал первым заместителем — отвечал за координацию научных центров, вошел в президиум РАН. Конечно, пришлось сократить срок экспедиций — председатель отпускал меня только на месяц, остальные дни — в счет отпуска, научился работать в самолетах. И все-таки после 11 лет работы заместителем председателя отделения понял — это был исключительно полезный опыт, убежден в этом и сейчас. Во-первых, существенно расширился мой интеллектуальный багаж — вник в проблемы организации науки, лично познакомился практически со всеми ведущими учеными Сибирского отделения. Во-вторых, именно тогда стал больше внимания уделять команде — один бы я ничего не успел, нужно было дополнять друг друга, так работать продолжаю и сегодня. В-третьих, мы делали действительно нужные вещи. Взять хотя бы конкурс интеграционных проектов: в рамках поддержанных грантами президиума СО РАН междисциплинарных исследований научные коллективы, в том числе из нашего института, достигли выдающихся результатов, по итогам работ издано около 50 томов, и, кстати говоря, первый том был посвящен моему проекту по пазырыкской культуре, чем искренне горжусь. К сожалению, в результате академической реформы конкурс прекратился. Между тем я убежден, что междисциплинарный подход — самый перспективный, а потому надеюсь на возрождение подобных проектов в системе РАН.

— Мы встречаемся в начале нового года. Каковы ваши планы на 2017-й?

— Расписание уже составлено по октябрь включительно. Надеюсь подготовить пятую монографию по результатам раскопок на Сопке вместе с учеником и коллегой Артемом Гришиным, в работе еще книга по поздней бронзе Прииртышья. Вскоре должен на месяц поехать в Германию — уже готовлю материалы к поездке, чтобы там спокойно писать. В октябре состоится очень важное событие — Пятый Всероссийский археологический съезд в Белокурихе, где я отвечаю за работу секции мультидисциплинарных исследований в археологии. А с конца мая по октябрь выезжаем на раскопки в Барабу. Поле — это святое.

Беседу вела

Ольга КОЛЕСОВА

На фото слева внизу: мужская мумия

с татуировкой, плоскогорье Укок, пазырыкская культура,

III в. до н.э.;

прорисовка татуировки на плече у мужчины.

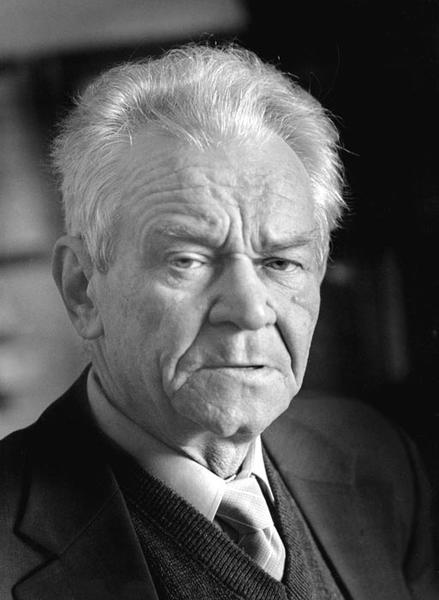

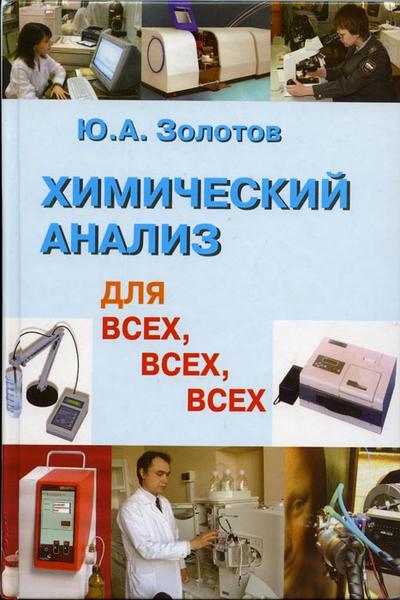

Академик Ю.А. ЗОЛОТОВ: «ТРЕБОВАНИЯ К АНАЛИТИКАМ ПОСТОЯННО РАСТУТ»

«Химический анализ для всех, всех, всех» — так называется научно-популярная книга одного из крупнейших специалистов в этой области, нынешнего демидовского лауреата академика Ю.А. Золотова. Первым делом автор объясняет, что химический анализ называется так не потому, что выполняется исключительно химическими методами, а потому, что нацелен на экспериментальное определение химического состава веществ. А методы могут самыми разными — как химическими, так и физическими и даже биологическими. Но главное, что пользуются его результатами буквально все, причем ежедневно: с его помощью проверяют воду, которую мы пьем, воздух, которым мы дышим, не говоря уже о медицинской диагностике — вспомним хотя бы элементарное исследование крови.

Председатель Научного совета РАН по аналитической химии, в 1991–1995 годах президент Российского химического общества им. Д.И. Менделеева, руководивший крупнейшими академическими коллективами, главный редактор «Журнала аналитической химии», Юрий Александрович Золотов убежден в необходимости популяризации фундаментальных разработок и делает в этом направлении очень многое. Его просветительская деятельность была отмечена специальной премией РАН за пропаганду научных достижений. А тем, кто собирается сделать науку своей профессией, крупно повезет, если у них в руках окажется одна из книжек ученого, в которых он просто и увлекательно рассказывает об очень сложном. Нашу беседу с Юрием Александровичем я начала с вопроса:

— А вам самому такие книжки в детстве не попадались?

— Пожалуй, нет. И опытов на подоконнике я не ставил. Более того, химию как предмет своих будущих занятий я выбрал, можно сказать, случайно. Я происхожу из тверских крестьян, родился в селе Высоковское Московской области. Никто в нашей семье наукой не занимался. И сам я в старших классах больше увлекался литературой и гуманитарными предметами, чем естественными. Но к окончанию школы произошел некий перелом, и я решил поступать в МГУ на химический факультет. Поскольку я был обладателем золотой медали, мне предстояло пройти лишь короткое собеседование. Я постарался к нему хорошо подготовиться: приехав в Москву и поселившись у тети, первым делом записался в Ленинскую библиотеку (ныне Российская государственная библиотека — ред.) и освоил внушительный объем химической литературы, так что на собеседовании показал себя «продвинутым» химиком и был принят в МГУ. И все же в течение первого года обучения, когда основным предметом была неорганическая химия, сомнения продолжались, я даже подумывал сменить факультет. На втором курсе началась аналитическая химия, и тут уж все мысли о переменах были оставлены, о чем я никогда не жалел. После окончания университета академик Иван Павлович Алимарин пригласил меня в Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского АН СССР. Там я проработал тридцать лет и три года. Сначала занимался аналитической химией трансурановых элементов, конкретно — нептунием. Моя кандидатская диссертация имела гриф «секретно». Нептуний я получал путем облучения урана на ядерном реакторе и сам себе обеспечивал меры защиты от радиации — использовал свинцовые кирпичи, вытяжной шкаф, специальные перчатки.

— Ваши пионерские исследования в области теории экстракции и разработка новых методик также были связаны с решением задач радиохимии?

— Да, экстракционный метод широко применяется в радиохимическом производстве, в частности на ПО «Маяк» в Озерске. Это основной метод переработки облученного ядерного горючего. Но он также необходим для выделения и разделения элементов в аналитической химии и цветной металлургии.

Жидкостная экстракция (от лат. extraho — извлекаю) — это распределение компонентов между двумя несмешивающимися растворителями. Мне удалось обнаружить, а точнее, сначала предсказать, что в этом процессе происходит подавление экстракции одного элемента другим. На этой основе была развита теория взаимного влияния элементов при экстракции. Мы предложили ряд новых экстрагентов и разработали методики разделения сложных смесей веществ для целей аналитической химии, радиохимии и гидрометаллургии. Это стало темой моей докторской диссертации и десятка книг. Наши работы в этой области получили известность за рубежом, я входил в состав оргкомитетов международных конференций, посвященных теории и методам экстракции, был членом Международного комитета по экстракционной химии и технологии, а серия моих работ по экстракционным методам была удостоена медали этой организации.

Однако сейчас в аналитической химии экстракция занимает относительно скромное место. Требования к аналитическим методам постоянно растут. Во многих современных отраслях — в микроэлектронике, оптоволоконных технологиях и даже, казалось бы, в устоявшейся металлургии — необходимы методики, позволяющие определять очень малые количества различных веществ. Так, получая материалы для электронных устройств, нужно знать, как примесь, например, медь, в полупроводниковом кремнии распределена по слоям.

— И какие методы в таких случаях используются?

— Очень тонкие. Мы развили общую методологию концентрирования микрокомпонентов для последующего определения их содержания в объекте и разработали новые методы концентрирования. Этот цикл работ я начал еще в Институте геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского, а затем продолжил в Московском университете, где заведую кафедрой аналитической химии, став преемником моего учителя академика Алимарина. Мы разрабатываем методы сорбции, то есть поглощения одних веществ другими. Такие методы позволяют одновременно сконцентрировать все примеси в малый объем, чтобы потом их все сразу определить посредством, например, рентгенофлуоресцентной спектроскопии. По результатам этих исследований написано несколько книг, создан ряд новых сорбентов, в том числе в виде фильтров.

— Ваши разработки уже внедрены?

— Одна разработка нашей кафедры применяется более чем в 400 организациях для определения примесей в водах, технологических продуктах, которые, как правило, содержат много токсичных элементов, в частности тяжелых металлов, и определять их все одновременно очень удобно. Число объектов химического анализа постоянно увеличивается — стремясь улучшить качество жизни, мы пытаемся получить как можно более полное представление об окружающей среде. Взять хотя бы воду. Есть воды рек и пресных водоемов, морские и подземные, есть питьевые и сточные, и каждый тип вод нужно исследовать своими аналитическими методами.

Если подходить к решению таких задач экстенсивно, то в будущем придется половине населения страны заниматься химическим анализом. Этот, понятно, бесперспективный, надо искать другие возможности. Одна из них — использовать интегральные показатели. К примеру, серьезная проблема — загрязнение воды высокотоксичными фенолами. Можно для определения каждого фенола разрабатывать свою методику. А можно обнаружить все фенолы сразу, подобрав химическую реакцию, позволяющую измерить так называемый фенольный индекс.

Если подходить к решению таких задач экстенсивно, то в будущем придется половине населения страны заниматься химическим анализом. Этот, понятно, бесперспективный, надо искать другие возможности. Одна из них — использовать интегральные показатели. К примеру, серьезная проблема — загрязнение воды высокотоксичными фенолами. Можно для определения каждого фенола разрабатывать свою методику. А можно обнаружить все фенолы сразу, подобрав химическую реакцию, позволяющую измерить так называемый фенольный индекс.

Если подходить к решению таких задач экстенсивно, то в будущем придется половине населения страны заниматься химическим анализом. Этот, понятно, бесперспективный, надо искать другие возможности. Одна из них — использовать интегральные показатели. К примеру, серьезная проблема — загрязнение воды высокотоксичными фенолами. Можно для определения каждого фенола разрабатывать свою методику. А можно обнаружить все фенолы сразу, подобрав химическую реакцию, позволяющую измерить так называемый фенольный индекс.

Если подходить к решению таких задач экстенсивно, то в будущем придется половине населения страны заниматься химическим анализом. Этот, понятно, бесперспективный, надо искать другие возможности. Одна из них — использовать интегральные показатели. К примеру, серьезная проблема — загрязнение воды высокотоксичными фенолами. Можно для определения каждого фенола разрабатывать свою методику. А можно обнаружить все фенолы сразу, подобрав химическую реакцию, позволяющую измерить так называемый фенольный индекс.

Еще один методический прием исследования той же воды на содержание вредных примесей — скрининг, то есть первичная оценка состава объекта как первая стадия многоступенчатого анализа. Это можно делать с помощью, например, биотеста, используя организмы, которые реагируют на сам факт содержания в воде нежелательных веществ. Например, дафнии не переносят присутствия тяжелых металлов. Если же они живы, значит, вода чистая, и не нужно делать дорогостоящие анализы на каждый из металлов.

— Особые темы — химический анализ пищевых продуктов и медицинская диагностика. Это действительно касается, перефразируя название вашей книги, «всех, всех, всех». К примеру, на вашей кафедре в МГУ разработан простой и надежный метод определения содержания нитратов, а созданная на базе кафедры фирма «МедЭкоТест» выпускает средства для такого анализа. Расскажите, пожалуйста, о ваших последних разработках.

— Совместно с коллегами из НИИ пульмонологии на кафедре разрабатывается методика диагностики легочных заболеваний по содержанию пероксида водорода в конденсате выдыхаемого воздуха. Вообще исследования состава выдыхаемого воздуха очень информативны, этим начал заниматься еще Антуан Лавуазье. Так, присутствие ацетона служит признаком диабета, а обнаружение этанола, как всем известно, свидетельствует о том, что водитель принимал алкогольные напитки.

Если говорить о контроле пищевых продуктов, то мы этим активно занимаемся. Одна наша аспирантка — она только что защитилась — разработала оригинальный метод контроля молока на наличие остатков антибиотиков и сульфаниламидов, которые коровам добавляют в корм, чтобы избежать развития инфекций. Гораздо проще определять присутствие нежелательных примесей в исходном продукте, чем делать многочисленные пробы готовой молочной продукции.

— Вы возглавляете ассоциацию «Экоаналитика» — пример успешного использования фундаментальных разработок. Расскажите, пожалуйста, подробнее о ее деятельности.

— Наша ассоциация создана на базе Научного совета РАН по аналитической химии в 1992 году, она объединяет большое число организаций России и ориентирована прежде всего на развитие и укрепление экологической аналитической службы. Раз в два года мы проводим всероссийские конференции по анализу объектов окружающей среды «Экоаналитика» и конференции по методам анализа и контроля качества воды в рамках международного конгресса «ЭКВАТЭК. Вода. Экология и технология». Работал московский семинар по этой тематике, мы занимались обучением и переподготовкой специалистов.

Ассоциация располагает и собственной производственной базой. Сегодня мы выпускаем более 100 наименований стандартных образцов и аттестованных растворов ионов и органических веществ для контроля состава объектов окружающей среды и сертификации пищевых продуктов, для экспресс-анализа вод, напитков и других жидкостей и действительно заслужили репутацию надежного и высококвалифицированного разработчика и поставщика научно-технической продукции.

— Однако прикладные аспекты, при всей их важности, составляют лишь часть сферы ваших интересов. Огромное внимание вы уделяете общим вопросам аналитической химии — методологическим проблемам, терминологии, истории, перспективам развития…

— Это правда. Я готовлю справочники «Кто есть кто в аналитической химии», совсем недавно вышла моя книга «Путешествия по миру для встреч с коллегами. Академическая химия в лицах». Не раз я делал доклады по истории нашей науки на менделеевских съездах, вхожу в состав редколлегии журнала «Вопросы истории естествознания и техники».

Став директором Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН (Юрий Александрович руководил ИОНХ в 1989–1999 годах — ред.), я заинтересовался его историей, и мне удалось пополнить ее неизвестными подробностями. Наш институт был организован в 1934 году во главе с академиком Николаем Семеновичем Курнаковым — создателем метода физико-химического анализа. Считалось, что произошло это в результате объединения трех академических подразделений: Института физико-химического анализа, Института по изучению платины и других благородных металлов и лаборатории общей химии Академии наук — первого научно-образовательного химического учреждения России, созданного еще Ломоносовым. Но я выяснил, что в состав ИОНХ вошло еще одно подразделение — лаборатория высоких давлений, которую до 1930 года возглавлял выдающийся российский ученый, академик Владимир Николаевич Ипатьев, многое сделавший для отечественной химической промышленности. В конце 1920-х годов он начал опасаться ареста. Узнав из газет во время зарубежной поездки о раскрытии «контрреволюционной вредительской и шпионской организации» в советской оборонной отрасли, он решил не возвращаться в СССР. Работал главным образом в США. Постановлением общего собрания АН СССР в 1936 году Ипатьев был исключен из ее членов и вскоре лишен советского гражданства. В США Ипатьев стал одним из основателей нефтехимии, изобрел высокооктановый бензин, на основе его исследований было налажено производство полимеров и пластмасс, он получил более 200 патентов. А из истории отечественной науки его имя было надолго вычеркнуто, и сведения о том, что его лаборатория вошла в состав ИОНХ, были утеряны. Владимир Николаевич скончался в США в 1952 году. В 1990 году общее собрание АН СССР приняло постановление о восстановлении В.Н. Ипатьева в Академии наук СССР, и о нем стало возможно говорить и писать. Обо всем этом я в свое время сделал доклад на заседании ученого совета нашего института.

— Вы один из рекордсменов по академическому стажу, который составляет уже 46 лет, а значит, были свидетелем и участником всех крупнейших событий в отечественной науке на протяжении полувека. Что вы думаете о перспективах химического образования и о нынешней реформе РАН?

— Несмотря на негативные последствия введения ЕГЭ и постоянные пертурбации в вузовской сфере, «качество студента» остается еще достаточно высоким, по крайней мере в МГУ. Официальный конкурс на химический факультет небольшой, но слабые к нам просто не идут. И спрос на наших выпускников за рубежом не упал. К сожалению, мы по-прежнему теряем многих из них, особенно иногородних — жилье в Москве приобрести невозможно, и молодые специалисты уезжают в западные университеты.

Что касается нынешней реформы РАН, то мое мнение не отличается от мнения большинства коллег. Разрушение академической системы — большая ошибка, а те, кто затеял масштабную «реформу» Академии, должны когда-нибудь понести за это ответственность. Стремление переформатировать российскую науку по западному образцу происходит от незнания отечественной истории и наших традиций. У нас высшая школа создавалась Академией, а не наоборот.

Я хорошо представляю, как организована наука на Западе, где национальные академии наук не имеют такого статуса, какой имела РАН. Я всегда был «выездным», впервые побывал за рубежом, в ФРГ, еще в 1959 году и с тех пор посетил более 40 стран. Работал в международных научных организациях, в том числе в ИЮПАК (Международный союз теоретической и прикладной химии), в Федерации европейских химических обществ (ныне Европейская ассоциация химических и молекулярных наук), в редакциях международных научных журналов, был экспертом фонда Сороса и программы ИНТАС. Мой сын, окончивший геологический факультет МГУ, сейчас профессор Аризонского университета. Дела у него идут неплохо, есть гранты, но он не в штате, и если гранты закончатся, он окажется без работы. Западная модель организации науки, когда фундаментальные исследования сосредоточены преимущественно в университетах, имеет свои плюсы и минусы. Но в любом случае копировать ее и насильственно насаждать у нас не стоит. И я очень надеюсь, что здравый смысл в конце концов восторжествует.

Беседовала

Е. ПОНИЗОВКИНА

Портреты лауреатов работы С. НОВИКОВА

Портреты лауреатов работы С. НОВИКОВА

Академик В.А. РУБАКОВ: «ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ НЕ ВРЕДНО ЗНАТЬ, КАК УСТРОЕН МИР, В КОТОРОМ ОНО ЖИВЕТ»

Так случилось, что демидовский лауреат 2016 года академик Валерий Анатольевич Рубаков (Москва, Институт ядерных исследований РАН) с некоторых пор больше известен как один из участников нашумевшего клуба членов РАН «1 июля», в 2013 году громко заявивших об отказе признать ликвидацию Российской академии наук и вступать в новую, которую предлагали создать авторы первого «реформенного» законопроекта. Хотя на самом деле прежде всего он — ученый с международным именем, один из ведущих специалистов в области квантовой теории поля, физики элементарных частиц и космологии, за достижения в которой и получил авторитетную награду. А еще Валерий Анатольевич — человек с активной позицией, искренне болеющий за судьбу отечественной науки и не скрывающий опасений за ее будущее. В нашем «демидовском» интервью, состоявшемся в здании президиума РАН сразу после официального объявления имен новых лауреатов премии, мы говорили о его пути к научным высотам, загадках эволюции Вселенной, которые он плодотворно пытается разгадать. И, конечно, без «первоиюльской», «реформенной» темы не обошлось.

— Уважаемый Валерий Анатольевич, престижными наградами вас не удивишь, вы начали получать их очень рано — начиная с «молодежной» академической премии 1984 года. Какие чувства испытали, узнав о присуждении Демидовской?

— Самые позитивные. Для меня огромная честь оказаться в ряду выдающихся людей, ею награжденных. И, конечно, это уровень далеко не молодежный.

— Вас называют вундеркиндом — человеком, с ранних лет проявившим блестящие способности и доказавшим право на занятия большой наукой. Но вундеркинда надо «разбудить», дать его способностям развиться. Как это произошло в вашем случае, сыграли ли роль родители?

— Мои родители фундаментальной наукой не занимались, они были инженерами: отец работал проектировщиком подземных сооружений Москвы, мама — в оборонном НИИ. Кстати, ее девичья фамилия — Демидова, и не исключено, что ее предки приходились дальними родственниками будущих заводчиков и меценатов, учредивших премию. Мои бабушка с дедушкой по материнской линии происходили из-под Тулы, первой «демидовской» вотчины, потом жили в селе Семеновском под Москвой, откуда переехали в столицу. В этом селе и сейчас много Демидовых. Но отдавать меня конкретно «в ученые» родители не планировали. Решающее влияние оказали учителя и хорошие научно- популярные книжки. Одну из них — «Силы в природе» Григорьева и Мякишева, которую я взахлеб прочитал в седьмом классе, — помню до сих пор. Там очень интересно и доступно рассказывалось об элементарных частицах, и эта тема меня по настоящему увлекла. А что такое физика, я начал понимать, когда после участия в городской олимпиаде (на которой призового места не занял, но получил похвальный отзыв), выдержав большой конкурс, перешел из обычной в 57-ю физико-математическую школу, где попал к замечательному учителю Владимиру Владимировичу Бронфману. Владимир Владимирович, увы, уже ушедший их жизни, был уникальным педагогом и человеком. Думаю, по числу выпускников, ставших классными физиками, он вполне достоин книги рекордов Гиннеса. Его питомцы, среди которых академики, члены-корреспонденты, доктора и кандидаты наук, работают в ведущих институтах и университетах страны и планеты. Бронфман буквально зажигал идеями, ставил вопросы, на которые порой сам не мог ответить, заставлял не просто разговаривать вокруг каких-то тем, но решать конкретные задачи. Это была удивительная атмосфера. Между прочим, поначалу отец с матерью были не очень довольны тем, что я перешел в эту школу. Они хотели, чтобы я получил золотую медаль, а там это было гораздо трудней, чем в обычной. И медаль я не получил, зато обрел дело жизни. И потом родители очень поддерживали меня и в непростые студенческие, и в трудные аспирантские годы — и морально, и материально.

— В вашей научной биографии сказано, что мировую известность вы тоже обрели очень рано — благодаря эффекту Рубакова, описанному вами в 26 лет. Что это за эффект и когда начали формироваться ваши научные интересы?

— Уже в 57-й школе, когда я понял, что меня привлекает скорее теоретическая физика, чем экспериментальная, и при этом не оставляет интерес к физике элементарных частиц. Поэтому, когда поступил на физфак МГУ, примерно представлял, чем буду заниматься. Так оно и получилось. Должен сказать, что мне всегда везло на учителей. Со второго курса я начал взаимодействовать с серьезными учеными. И самая большая удача — то, что попал в Институт ядерных исследований Академии наук, где делал диплом, учился в аспирантуре и где тружусь по сей день. В молодом институте, отпочковавшемся от знаменитого ФИАНа, под руководством Альберта Никифоровича Тавхелидзе, впоследствии академика, возглавлявшего Академию наук Грузии, формировался теоротдел с очень сильной командой, куда взяли и меня. Тавхелидзе, оказавший на меня огромное влияние, и Николай Валерьевич Красников стали моими научными руководителями. Что касается «эффекта Рубакова», то в свое время статья на эту тему действительно наделала много шума, хотя была уже не первой моей значимой публикацией. Речь идет о так называемом монопольном катализе распада протона. Дело в том, что теоретически предсказано существование так называемых магнитных монополей — элементарных частиц с магнитным зарядом, возможность наличия которых рассматривал еще британский физик середины прошлого века Поль Дирак. Я же показал, что если взять довольно широкий класс моделей элементарных частиц, то при взаимодействии с такими монополями протоны должны превращаться в другие частицы с большим энерговыделением, и что самое главное — вероятность этого процесса очень высока, чего не ожидал никто. Не ожидали до такой степени, что авторитетный европейский журнал «Physics Letters» отфутболил первый вариант статьи с вердиктом «этого не может быть никогда». Но вскоре мою статью напечатали в «Письмах в журнал экспериментальной и теоретической физики» (ЖЭТФ), а год спустя к сходным выводам пришел американский физик Куртис Каллан, и работа получила большой резонанс. С этой публикацией связаны две любопытные истории. После отправки статьи в «Письма в ЖЭТФ» я должен был делать доклад в Дубне по моей кандидатской диссертации. Еду туда и думаю: «Если не примут — защищаться не буду и вообще уйду из физики. Значит, я чего-то не понимаю». И только после того, как позвонил в редакцию и узнал, что статья принята, пошел на доклад. Вторая история случилась лет двадцать пять спустя на Британских островах в Кембридже, где меня неожиданно пригласил на торжественный ужин один малознакомый мне человек. Отказаться было неудобно, а после ужина он вдруг подошел ко мне и говорит: «Наложите на меня епитимью (вид церковного наказания — ред.), я перед вами грешен». Я растерялся, не понял, в чем дело, да и слова такого по-английски не знал. А оказалось — это тот самый человек, который зарубил мою статью в «Physics Letters».

— Наложили ли вы епитимью, выполнена ли она? И подтвержден ли экспериментально эффект Рубакова?

— Ну, это была, конечно, шутка — настоящую епитимью может наложить только священнослужитель. Но мы говорили о книге, которую британский коллега собирался написать на тему названного эффекта. Насколько я знаю, книги до сих пор нет. Нет и экспериментального подтверждения моего результата. Магнитные монополи до сих пор не обнаружены. Проблема в том, что они должны быть очень тяжелые, и чтобы их образовать, мощности существующих ускорителей не хватает. Их ищут в естественных потоках космических лучей, и есть очень разные оценки, сколько их может быть во Вселенной. А может, нет ни одного вообще.

— Отсюда вопрос, то и дело всплывающий в прессе, на телевидении, в последнее время все чаще, у чиновников, берущих на себя управление наукой: зачем в принципе нужно такое теоретизирование, не приносящее конкретного результата, стоит ли его финансировать? А если финансировать, то почему не совершать открытия по плану, чтобы вовремя отчитаться: к такому-то году, месяцу? Подобные планы уже спускаются…

— Вопрос не новый и, мягко говоря, не очень умный. В данном случае теоретическая состоятельность результата подтверждена, и это само по себе ценность. Могу добавить, что из всей этой истории с монополями вырос целый набор теоретических идей и результатов, часть из которых имеют прямое отношение, например, к ранней Вселенной. Если же очень сильно пофантазировать и представить, что монополи научились рождать на ускорителях, то они могли бы быть катализаторами процесса громадного выделения энергии, а их накопление способствовало бы решению энергетической проблемы человечества. Но такое может случиться через тысячу лет, а может, и никогда не случится. Теоретическая физика, как и вся фундаментальная наука, живопись, музыка, литература — это часть общечеловеческой культуры, загонять ее достижения в конкретные планы бессмысленно. Человечеству вообще не вредно знать, как устроен мир, в котором оно живет. Одно из главных открытий 2016 года — экспериментальное подтверждение наличия гравитационных волн, предсказанных Эйнштейном сто лет назад. Но если бы их не обнаружили — значение Эйнштейна не стало бы меньше. Его наследие — это прежде всего бесценный вклад в интеллектуальную копилку человечества, открывший перед ним новые горизонты познания и заложивший базу для создания новых технологий. Эту базу нужно постоянно пополнять, для чего необходимы школы, традиции. И если такие традиции есть, как у нас в России, чем могут похвастать далеко не все страны, их надо беречь и поддерживать, а не заваливать бесконечными формами отчетности.

— Ваши коллеги пишут, что физики планеты знают вас прежде всего как автора идеи «мира на бране». О какой бране идет речь и какие еще работы принесли особое удовлетворение?

— Самого себя оценивать очень трудно, но кое-что выделить попробую. Сначала, как мы уже говорили, я занимался физикой элементарных частиц, квантовой теорией поля, но потом постепенно «диффундировал» в сторону космологии, тесно с ними связанной. На ранних стадиях развития Вселенной работали те же законы, что и в физике микромира, поэтому такая диффузия очень естественна. Одна из моих «космологических» работ связана с вопросом: если есть материя, значит, должна быть и антиматерия, но ее нет — почему? Вопрос этот, поставленный еще академиком А.Д. Сахаровым в 1967 году, очень глубокий и правильный. Ведь на ранних стадиях эволюции Вселенной при гигантских температурах того и другого было почти поровну. И после аннигиляции (взаимного уничтожения) остались частицы, из которых все мы «сделаны». Как все это происходило? В нашей работе с В.А. Кузьминым и М.Е. Шапошниковым, ныне живущим в Швейцарии, мы попытались с этим разобраться. Специалистам понятно: разница между материей и антиматерией определяется нарушением так называемого барионного числа (приблизительно сохраняющееся квантовое число системы — ред.). И чтобы такая асимметрия между материей и антиматерией получилась, необходимо, чтобы образование протонов шло без образования антипротонов (обычно на ускорителях они рождаются парами либо аннигилируют), или, другими словами, чтобы кварков получалось больше, чем антикварков. Сахаров это понимал, сформулировал это как необходимое условие. Так вот оказалось, что при очень высоких температурах такие процессы «вписываются» уже в ту теорию, которую мы сегодня понимаем, — в Стандартную модель элементарных частиц, описывающую все экспериментальные данные. Что опять же вызвало противоречивую реакцию, поскольку что прежде вероятность таких процессов считалась чрезвычайно малой. Вообще генерация барионного числа по сей день остается одной из главных космологических загадок, разрешение которой зависит от понимания физики за пределами Стандартной модели. Но аномальные электрослабые процессы с несохранением этого числа в ранней Вселенной, большую вероятность которых мы с коллегами обнаружили, учитываются практически во всех исследованиях механизмов генерации асимметрии между материей и антиматерией, и это не может не радовать.

Что касается идеи «мира на бране», то это, если можно так выразиться, более спекулятивная идея. Ведь если в работах об антиматерии речь идет о вещах, которые наверняка происходили, то здесь — гипотеза, требующая гораздо большего фактического подкрепления. Это предположение о том, что наш мир может иметь не три пространственных измерения, а больше, а наша материя состоит из частиц, локализованных вблизи трехмерного многообразия, или доменной стенки, которую теперь называют браной. Кстати, сейчас эта идея, родившаяся применительно ко всей Вселенной, активно используется в физике конденсированного состояния, во многих фундаментальных теориях, но пока тоже остается теоретической, поскольку эти новые измерения пространства, если они вообще есть, ничем себя не проявили.

Такие вещи полезны еще и тем, что помогают экспериментаторам сориентироваться, понять, где искать, в какую сторону смотреть. И в ЦЕРНе, на Большом адронном коллайдере в эту сторону смотрят, пытаются найти скрытые измерения.

Но это работы довольно давние, если же говорить о моих современных интересах — среди них в том числе и такая тема. Известно, что в истории Вселенной была горячая стадия с гигантскими температурами и очень быстрой скоростью расширения, но сегодня мы знаем, что она не была первой. Есть понятие космологической инфляции, введенное нашим физиком А.А. Старобинским и развитое другими исследователями, определяющее основную гипотезу того, что было до горячей стадии. Инфляция — это вздутие, раздувание, когда что-то очень быстро растет, в данном случае все пространственные расстояния. Но можно пытаться искать и другие варианты развития событий. Например, что когда-то Вселенная была очень большой и разреженной — почти как наша сегодня, потом сжималась, потом была остановка сжатия, нагрев и переход к расширению. Дальше надо выяснить, возможно ли такое теоретически, и если возможно, то как это доказать практически, что называется, глядя на современные небеса? Вопросы очень нетривиальные, и самое интересное — рано или поздно на них будет получен ответ. Ведь речь идет о самых первых секундах формирования нашего мира, оставивших след на всем, что нас окружает.

— Но чтобы отвечать на такие вопросы, надо уметь масштабно думать, а для этого нужна определенная среда, об опасности нарушения которой в России периодически говорят члены клуба «1 июля». Как поживает ваш клуб сегодня, что это за структура? И как вы оцениваете происходящую академическую реформу?

— «1 июля» — именно клуб по интересам: никакой структуры, организации, членства, а тем более юридического лица за ним не стоит. Участие в нем абсолютно добровольное, мы общаемся в основном по электронной почте, иногда встречаемся, иногда выступаем по каким-то вопросам вместе. Общий интерес у нас, объединившихся против «исторического» решения полностью ликвидировать прежнюю Академию и создать вместо нее новую, один — защитить академическую науку от деградации. Решение в исходном виде не прошло, что уже хорошо. Однако затеянная реформа производит странное впечатление. Три прошедших с ее начала года ничего позитивного не дали и по существу упущены. Конечно, люди писали статьи, ставили эксперименты, но скорее вопреки, чем благодаря обстоятельствам, никакого кардинального развития академической сферы, на которое, возможно, кто-то рассчитывал, не произошло, и что самое печальное, неясно, начнется ли движение вперед. Наука не может топтаться на месте, стагнировать — иначе отставание неизбежно. За четверть века после распада СССР мы и так уже утратили многие позиции, по которым были первыми в мире, в физике в частности. И теперь в запале реструктуризации и жажды «порядка» в бюрократической отчетности рискуем потерять оставшееся.

— Вы — профессор МГУ, зав. кафедрой физики частиц и космологии физфака ведущего университета страны. Какое впечатление производят современные студенты, не падает ли их уровень и не растет ли желание найти себе место в других странах?

— Студенты очень хорошие — по крайней мере, у меня. То есть кадровая перспектива есть, и это радует. Сложнее с перспективой организационной и финансовой. Когда молодой ученый не знает, сохранятся ли лаборатория и даже институт, в которых работают его учителя, — естественно, он начинает думать о другом месте работы. Кроме того, в физике элементарных частиц огромное значение имеет уровень оборудования для экспериментов, оно дорого стоит, и, конечно, классному специалисту интересней там, где оно есть. Что касается уезжающих за границу — из моих студентов примерно половина ищет себе место там и, как правило, находит. Вторая половина, при всех минусах, остается здесь. Это пропорция держится приблизительно на одном уровне — за исключением, пожалуй, девяностых годов, когда уехавших было больше.

— Были ли мысли уехать у вас? И были ли предложения?

— Были и мысли, и предложения, и еще какие. Не вдаваясь в подробности, скажу, что когда я сообщил об одном из них Альберту Никифоровичу Тарквелидзе, он решил, что я уезжаю, — от таких предложений не отказываются. А когда узнал, что остаюсь, — очень, очень удивился. Я много думал на эту тему, анализировал все «за» и «против» и в конце концов пришел к выводу, что мне комфортней работать здесь. И о своем решении не жалею. В конце концов, здесь у меня выросли отличные ученики, которые теперь растят своих…

— Сколько их?

— Точно сказать не могу, но две футбольных команды наберется, не считая «запасных». Что для серьезной науки совсем немало. И это создает положительный настрой, несмотря ни на что, вселяет оптимизм.

Вел беседу

Андрей ПОНИЗОВКИН

- 1

- 2