- 1

- 2

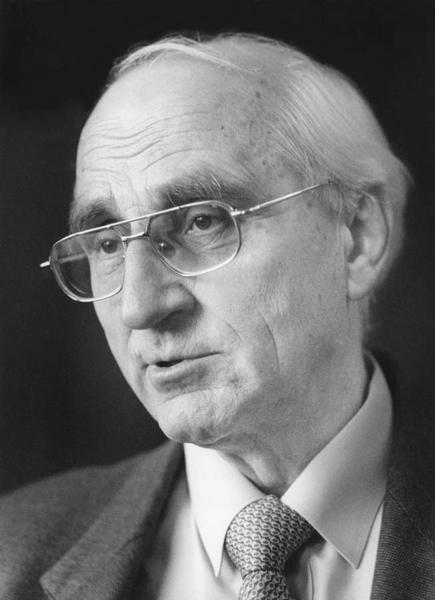

Академик М.Б. ПИОТРОВСКИЙ: «МУЗЕЙ ДОЛЖЕН НЕСТИ ИСКУССТВО ОБЪЯСНЕННОЕ»

Академик Михаил Пиотровский — фигура знаковая для отечественной и мировой культуры и науки. Больше полувека эта фамилия прочно ассоциируется с Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге. Почти тридцать лет назад Михаил Борисович принял эстафету руководства одним из лучших музеев планеты у своего отца, блестящего археолога, и с тех пор уверенно ведет этот полный сокровищ корабль через волны времени, порой переходящие в шторма, сохраняя и приумножая его богатства для всех нас. Полагаю, такой пафос в данном случае вполне уместен. Генеральный директор Эрмитажа — персона публичная, кажется, о его работе и о нем самом известно все или почти все. Но на самом деле музей такого масштаба и его лидер — темы неисчерпаемые. В чем довелось убедиться в ходе нашего «демидовского» интервью с Михаилом Борисовичем в его рабочем кабинете — именно рабочем, а не парадном, при том что кабинет этот сам по себе сокровище: все здесь проникнуто духом ежедневного напряженного интеллектуального труда.

— Уважаемый Михаил Борисович, присуждение вам научной Демидовской премии логично и органично во всех отношениях. Имя Демидовых стоит у истоков Эрмитажа. В частности, в 1715 году уральский горнозаводчик Никита Демидов прислал в подарок Екатерине I, «на зубок» новорожденному царевичу, 100 тысяч рублей и несколько золотых предметов из сибирских курганов, положив начало сибирской коллекции Петра I и практически всего музея. Так ли это и насколько отчетлив «демидовский след» в современных экспозициях?

— Это так и не так. Действительно, первые золотые вещи от бугровщиков (грабителей курганов, или бугров — ред.) попали в Санкт-Петербург через сибирского губернатора Матвея Гагарина и Никиту Демидова. И это не только основа Эрмитажа, а значительно серьезней — основа всей российской археологии. Потому что именно тогда в России начали собирать древности. Причем Петр I обязал их покупать, а не изымать, чтобы их не переплавляли и они не исчезали. Потом были другие царские приказы «собирать», к этому появился интерес. Сначала золотые вещи, о которых вы говорите, из Сибири попали в Кунсткамеру, дальше — в Эрмитаж. В сущности, это была и основа всех музеев России, и нашей археологии в целом, в чем, несомненно, одна из важнейших заслуг Петра. Но «демидовский» вклад в наш музей гораздо шире. Отдельная страница связана с итальянскими Демидовыми. Как известно, единственный сын Никиты Николай жил в Италии, организовывал там раскопки, собрал крупную коллекцию древних скульптур. Часть ее была потом куплена Николаем I для нового Эрмитажа (ныне главное здание музея работы немецкого архитектора Лео фон Кленце со знаменитыми атлантами — ред.) для которого подбиралась античная коллекция. Туда поступили и «демидовские» памятники. Там есть настоящие шедевры, есть вещи менее ценные, но всегда, когда мы говорим об изначальных составных музея, неизменно называем этот «демидовский» вклад. Особая история — роскошная «Малахитовая сень», она же ротонда, которую теперь видит каждый посетитель Эрмитажа, поднявшись по парадной лестнице в аванзал. Делалась она очень долго, Николай Демидов за огромные деньги заказал ее лучшим европейским мастерам, включая знаменитого французского скульптора Томира, и собирался поставить внутрь бюст Николая I. С бюстом не получилось, зато так рождался русско-французский стиль, сочетающий малахит и бронзу. В итоге после кончины Николая его сын Анатолий подарил сень Николаю I, чтобы установить ее в Исаакиевском соборе, но туда она не доехала, была выставлена в Таврическом дворце, потом в Александро-Невской лавре, а в начале 50-х годов XX века передана в Эрмитаж, где ей нашли особое почетное место как самостоятельному произведению искусства. Кроме того, у нас хранятся механические дрожки с верстомером, несколькими циферблатами и маленьким органчиком, изготовленные одним из талантливых демидовских умельцев крепостным из Нижнего Тагила Егором Кузнецовым, другие экспонаты, связанные с Демидовыми. Так что след этой фамилии в Эрмитаже очень мощный, он будет всегда.

— В обширном списке демидовских лауреатов не слишком много ваших коллег — востоковедов, зато какие это имена! Самый знаменитый — первый русский китаист Иакинф Бичурин, друг Пушкина, единственный, кто удостоен премии шесть раз, в XXI веке — академик Евгений Максимович Примаков, по научному «происхождению», как и вы, арабист. Но люди знают Примакова прежде всего как политика, а вас — как гендироктора Эрмитажа, что не вполне справедливо. Какие свои научные достижения вы считаете самыми важными?

— Во-первых, мной введено в науку представление о так называемом кахтанидском предании — предании жителей Йемена об их прошлом, изучение его с точки зрения соотношения подлинной древней истории и ее политических интерпретаций в легендах и сказках мусульманского мира. Я написал об этом ряд работ и потом воссоздал важный эпизод средневековой истории Йемена в книге «Предание о химйаритском царе Ас`аде ал-Камиле», много раз переведенной на арабский. Это было ново и важно, вызвало много споров — что в легендах правда, а что нет, причем не только среди ученых, но и в йеменских кофейнях. Следующая моя тема — аравийские корни ислама, исследование происхождения этой религии из древней цивилизации, итогом которого стала работа «Южная Аравия в раннем Средневековье». Еще есть книги «Коранические сказания», «Исторические предания Корана», в которых выясняется, какая реальная история лежит в основе сюжетов священной книги мусульман. На этой основе возникло понятие «кораническая археология», и сегодня уже обнаружено много памятников, породивших философию Корана в ее стадиальном историческом развитии. Наконец, тема «исламское искусство», которой я занялся уже в музее и написал книгу, где попытался объяснить, в какой степени это искусство исламское, насколько религия определяла его развитие в средние века. Только что на английском языке у меня вышла работа «Искусство ислама в России». Этим темам посвящена организованная мной и коллегами серия выставок, которые тоже — форма научной публикации. Один из моих любимых жанров — предисловия к каталогам выставок. Я всегда пишу их сам, делаю это долго и стараюсь сказать то, чего не сказали мои коллеги в своих статьях. Такие предисловия уже составили отдельный сборник. Мною написано немало книг по истории Эрмитажа, три книги серии «Взгляд из музея» составили политико-культурные рассуждения на базе музейного опыта. Совсем недавно в Москве издана книга «Хороший тон» на основе моих бесед на радио «Орфей». Много занимаюсь музейным делом как наукой: вот уже пятнадцать лет возглавляю созданную мной кафедру по этой специализации в СПбГУ, организовал кафедру истории искусств в Европейском университете. Кроме того, мои обязанности президента Союза музеев России включают не только организаторскую, но и научную составляющую.

— Эрмитаж с Уралом связывает история. Именно здесь, в Свердловске, в 1941 году был создан закрытый филиал музея, и всю Великую Отечественную войну хранилось более миллиона бесценных экспонатов, ни один не утрачен. Некоторые навсегда остались в городе в благодарность за спасение. А через 80 лет, в июле 2021 года, в уральской столице заработал культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал»…

— К сожалению, из-за пандемии я не смог приехать на открытие центра и участвовал в нем онлайн, но могу сказать однозначно: это громадное достижение — и музеологическое, и человеческое. Буквально перед нашей беседой уральские коллеги презентовали замечательную книгу о времени эвакуации эрмитажных коллекций в Свердловск. Над ней три года вместе работали сотрудники Эрмитажа и Екатеринбургского музея изобразительных искусств, и называется она символично: «Спасти и сохранить». Это уникальное издание из документов, строгих академических мемуаров, живых воспоминаний, заметок, рисунков детей. У нас вышли десятки книг об Эрмитаже в годы войны, в блокаду Ленинграда, но такая живая картина истории этого периода с его невероятными трудностями и самоотверженностью хранителей, переплетением человеческих судеб сложилась впервые. И это втройне ценно, потому что о шедеврах, хранившихся в Свердловске, никто не знал — знали, что приехали люди из Эрмитажа, но зачем и почему — нет. И глубоко правильно, что центр венчает мемориальная комната с картотекой сотрудников, особой атмосферой, воспроизводящей атмосферу военных лет. По справедливости такой центр в Свердловске должен был появиться в 1945 году, и замечательно, что он, наконец, открылся, несмотря на все сложности.

— На открытии центра вы сказали, что благодаря ему в течение нескольких десятилетий каждый житель Екатеринбурга и Урала сможет увидеть практически весь Эрмитаж. Насколько это реально?

— Некоторая доля преувеличения здесь, конечно, есть, но в целом принцип сменных тематических выставок, избранный для наших центров, очень правильный. Обычно люди, приезжающие в Петербург из других мест, могут посвятить Эрмитажу два — два с половиной часа и имеют возможность увидеть совсем немногое. Привезенная же в город, где вы живете, специально подобранная выставка с каталогами, экскурсиями позволяет рассмотреть и осмыслить каждую вещь. Таким образом при смене выставок из 50–100 предметов раз в полгода можно увидеть гораздо больше, чем в самом Эрмитаже. В центре также будут проходить дни Эрмитажа, читаться лекции. Кроме того, в Екатеринбурге — и это уже многолетняя традиция — действует Эрмитажная школа реставрации. Периодически здесь собираются музейщики со всего Урала и частично Сибири, приезжают наши реставраторы, дают мастер-классы, привозят с собой новейшие технологии. И в определенном смысле это даже более важно, чем выставки, потому что уникальные специалисты распространяют свой опыт, которого нет нигде в мире, поднимая таким образом музейное дело в регионе.

— Новейшие технологии — это высокопрофессиональная цифровизация, качественные экскурсии онлайн?

— Не только и теперь уже не столько. Онлайн экскурсии, видеообзоры наших коллекций делаются постоянно, особенно такая работа активизировалась во время пандемии. Простая же оцифровка экспонатов — это по нынешним временам примитивно, хотя и она идет постоянно. Представление о том, будто цифровое отображение живописи, как и фотографии, и музыки, лучше аналогового, устарело, ему на смену приходят новые формы и форматы. Сегодня перед нами стоит более высокая задача — гуманизировать цифру, добавить ей человеческое ощущение. Сейчас мы работаем над проектом «Эрмитаж в облаке», или «Небесный Эрмитаж». Это копия нашего музея, которая будет находиться в облачном хранилище. Именно не отдельных эрмитажных вещей, а живого музея в целом: зданий, галерей, людей, возможности выбирать себе разные маршруты. Первый опыт на этом пути — недавняя выставка в формате так называемого NFT искусства (вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален и не может быть обменен или замещен другим — ред.). Хотя вся она целиком находилась в облаке, посетители могли по ней ходить, общаться, что-то трогать руками, была даже маленькая провокация, в которую многие поверили: попытка украсть экспонат. Пока это эксперимент, маленькая часть огромной задачи, осуществить которую очень и очень непросто, но мы постараемся это сделать, подняв «Глобальный Эрмитаж» (такой проект уже выполнен) до облаков — чтобы каждый, имеющий доступ к интернету, мог приобщиться к живому музею. Это и есть новейшие технологии. При этом, конечно, Эрмитаж, осваивая новые формы, балансируя между демонстрацией подлинников, сетевой версией, форматом NFT, должен оставаться консервативным, не переходя профессиональную черту, о которой мы говорили. Ведь настоящий музей — это только на пятьдесят процентов вещи, на вторые пятьдесят — люди, которые его создают. И он должен нести искусство преподанное, объясненное, по-настоящему исследованное.

— Эрмитаж включен в планетарную орбиту общекультурных, научных, музейных связей, что с гуманитарной, общечеловеческой точки зрения естественно и необходимо. При нем создан Международный консультативный совет. В каком состоянии эти связи сегодня, когда отношения между Россией и Западом, мягко говоря, не лучшие?

— Совет создавался, когда после распада СССР мы только начинали входить в пространство рынка, европейских и других реалий, на него приглашаются музейные специалисты и эксперты самого высшего класса. Есть еще «Группа Бизо» — неформальный клуб действующих директоров крупнейших музеев мира (название в честь основателя Ирен Бизо, в прошлом главы Объединения национальных музеев Франции — ред.) Все это в разных формах продолжает действовать, несмотря на сложности, потому что мы понимаем: музейные связи — последние мосты, которые взрываются при обострении международной обстановки. Сохранять их — большой труд. К сожалению, политики в критических ситуациях очень любят отыгрываться на культуре. Например, вот уже много лет у нас нет выставочных обменов с Соединенными Штатами, поскольку американцы не дают никаких гарантий, что наши выставки не будут арестованы по искам к российским организациям. Но мы делаем все, чтобы поддерживать функцию мостов. Например, у нас довольно плохие отношения с Нидерландами, но в Амстердаме функционирует эрмитажный центр, туда привозятся большие выставки, и каждый раз я иду и доказываю: «Неважно, что отношения плохи. Важно, что это нужно и интересно людям, и это должно быть». Конечно, серьезно отразилась на наших международных связях пандемия, стали невозможны многие личные контакты. С другой стороны, в разы увеличилось число онлайн конференций, встреч, в чем немало преимуществ. Соотношение плюсов и минусов здесь примерно такое же, как у виртуальных и живых музеев. Так что культурные мосты работают. И, я уверен, помогают держать политические.

Вел беседу Андрей ПОНИЗОВКИН

(Публикуется в сокращении)

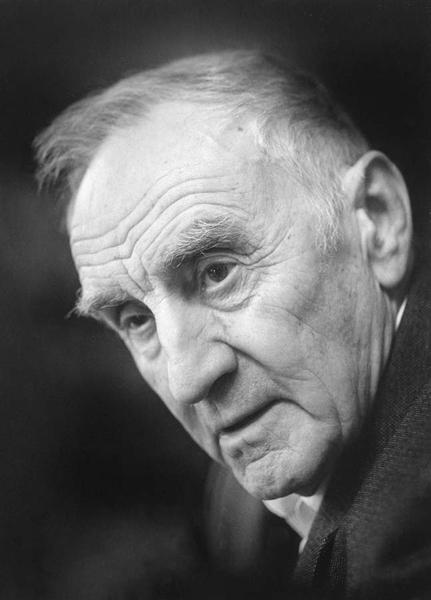

Академик А.Л. БУЧАЧЕНКО : «ХИМИЯ — МУЗЫКА УМА»

Лауреат Демидовской премии в номинации «химия» Анатолий Бучаченко умеет говорить о науке языком образным, даже поэтическим. В научном сообществе он известен не только как один из основателей спиновой химии, специалист в области физикохимии, теории строения, химической кинетики, радиоспектроскопии и физики химических реакций, но и как автор научно-популярных книг, в том числе «Химия как музыка» и «От квантовых струн до тайн мышления». Последняя переведена на английский и опубликована издательством Шпрингер под названием “The Beauty and Fascination of Science”.

Выпускник Горьковского государственного университета (ныне Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского), Анатолий Леонидович с 1958 года работает в Институте химической физики им. Н.Н. Семенова РАН (г. Москва), в 1994–1996 годах руководил ИХФ. В 2004–2012 годах — главный научный сотрудник Института проблем химической физики РАН (г. Черноголовка), в 2012–2017 возглавлял Научный центр РАН в Черноголовке, с 2018 года по настоящее время — главный научный сотрудник центра. Профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, в 1989–2013 годах заведовал кафедрой химической кинетики химического факультета МГУ.

Академик А.Л. Бучаченко внес большой вклад в создание физической химии стабильных радикалов, в исследования магнитных эффектов в химических реакциях. Совместно с академиками Ю.Н. Молиным и Р.З. Сагдеевым он открыл фундаментальные явления — магнитный изотопный эффект и спиновый катализ. Анатолий Леонидович предсказал следствия изотопного эффекта в геологии, космохимии, в химической эволюции природы.

Лауреат стал одним из основателей новой области химической физики — науки об органических и молекулярных ферромагнетиках. Он сформулировал принципы конструирования и синтеза органических (молекулярных) ферромагнетиков на базе высоко-спиновых органических молекул. Один из них получил именное признание как модель Бучаченко — Ямагучи.

А.Л. Бучаченко разработал спектроскопию ядерного магнитного резонанса парамагнитных молекул и ионов, парамагнитных комплексов органических радикалов и кислорода с органическими молекулами. Он внес значимый вклад в разработку химии магнитно-спиновых эффектов. Совместно с академиком Н.М. Эмануэлем исследовал процессы молекулярного разрушения и стабилизации полимеров, сформулировал принципы и практические способы обеспечения их долговременной стабильности. Развивая новую область физики — магнитную изотопию, он вместе с учениками обнаружил магнитный катализ ферментативного синтеза АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты — универсального источника энергии для всех биохимических процессов, протекающих в живых системах) и ДНК ядерно-магнитными ионами магния, цинка, кальция, благодаря чему открываются новые перспективы в магнитобиологии и медицине.

Как уже говорилось, лауреат уделяет много внимания популяризации науки, он возглавляет редколлегию серии изданий РАН «Научно-популярная литература». И наша беседа с ним проходила в «научно-популярном» формате.

— Уважаемый Анатолий Леонидович, в книге «От квантовых струн до тайн мышления» вы назвали биологию обворожительной наукой. Но и химия — область знания, которой вы посвятили жизнь, не менее увлекательна. Когда и как она вас очаровала?

— Адольф Байер, блестящий немецкий химик, основатель знаменитой фирмы своего имени, рассказывал, что он стал химиком потому, что кто-то ему сказал, будто химику требуется думать всего один раз в году. Это его и соблазнило. У меня было по-другому. На химический факультет Горьковского госуниверситета я попал нечаянно и неохотно (на радиофизический не пустили). Но, начав изучать химию, я был очарован ею как атомно-молекулярным театром, на сцене которого происходят кулоновские взрывы и проносятся электронные вихри, где синхронно, когерентно работают миллиарды молекул, где атомы исполняют виртуозные танцы, где элегантные движения молекул создают нашу память и рождают чувства. Это удивительный мир, чарующий атомно-молекулярный театр, называемый химией — музыкой ума. После колокольчика детского смеха эта музыка вторая по очарованию…

Химия — молекулярная симфония электронов и ядер, их восхитительная игра по квантовой партитуре, написанной великим волшебником — квантовой механикой. Химия — наука о квантовом электричестве. Это другое электричество, не то привычное, что светит и греет, двигает машины и толкает поезда, питает телефоны, компьютеры и водители сердечных ритмов. Здесь электрон не падает на ядро; два электрона даже слегка притягиваются друг к другу, если они ориентированы одинаково (это явление ферромагнетизма, благодаря которому во многом существует наша цивилизация); два электрона — единое существо, даже если между ними пространство в миллионы световых лет (на этим стоят квантовая криптография, обеспечивающая защиту информации, и квантовый компьютинг, который в будущем позволит достичь огромной вычислительной мощности).

Химия — великая мать жизни. Жизнь – это прекрасная и самая очаровательная дочь химии. Конечно, химия — еще не вся жизнь, но вся жизнь — это химия. Даже если вы ее не любите…

— Какие свои научные результаты вы считаете главными?

— Открытие магнитного изотопного эффекта, которое инициировало разработку магнитной изотопии и магнитного катализа. Это явление широко используется в химии, геохимии и экологической химии, способствует продвижению в биологии и биохимии, в физике твердого тела.

Другой очень значимый результат — открытие совместно с доктором физико-математических наук Виталием Бердинским радиоизлучения химических реакций — химического мазера. Мы показали, что реакция может работать как радиочастотный квантовый генератор, и сделали красивую химическую радиофизику. Таким образом, через 30 лет я вернулся к радиофизике, от которой меня когда-то отстранили.

— Какие перспективы открывает в биологии и медицине разработанная вами новая область знания на стыке физики и биохимии — магнитная изотопия?

— В решении Демидовского фонда сказано, что премия присуждена мне за создание и развитие спиновой химии. Спин — это угловой момент электрона как квантового волчка. Магнитные ядра — тоже квантовые волчки и имеют ядерный спин. Спиновая химия — современная наука, которая разрабатывает способы управления спином — и электронным, и ядерным. А управлять спином — значит управлять и химией, и физикой. И, конечно, биологией.

Химия — это королевство, в котором правят королева — энергия, и король — угловой момент (спин). Угловой момент в молекулярных процессах в химии, физике и биологии строго сохраняется и запрещает множество полезных реакций и процессов. Единственное, что способно изменить спин и разрешить полезные реакции, — это магнетизм. И тогда появляется магнитный катализ. Это волшебный катализ — он не нуждается в катализаторах, это катализ магнитными ядрами, электромагнитным излучением и магнитными полями. Открытие ядерно-магнитного катализа (он назван магнитным изотопным эффектом) стало крупным событием в физике и химии. Благодаря ядерно-магнитному катализу можно фракционировать магнитные и немагнитные изотопы, проводить мониторинг химии Земли, контролировать источники и пути распространения опасных загрязнителей (таких, например, как соединения ртути) в окружающей среде.

Магнитный катализ открывает новые горизонты в биохимии и медицине. Использование ядерно-магнитных ионов магния, цинка и кальция стимулирует ферментативный синтез АТФ в живых организмах, позволяя устранить ее дефицит при гипоксии и сердечнососудистых заболеваниях. Ионы магнитных изотопов способны уничтожать раковые клетки путем блокирования в них синтеза ДНК. Открытие нового механизма ферментативного синтеза АТФ и ДНК дает понимание геномных реакций, ответственных за корректировку неврологических дефектов при болезнях Альцгеймера и Паркинсона.

— Демидовская премия — уральский бренд. В научном плане что-то связывает вас с Уралом?

— С Уралом меня связывает самое главное – люди. Урал суров, но люди его добрые и благородные, обладающие высоким интеллектом и профессионализмом. В кругу моих уважаемых коллег уральцы занимают самые почетные места. И они это знают.

— Вы называете науку лидером цивилизации. Каково, по вашему мнению, будущее российской науки?

— Хороший вопрос, но политический, он не имеет непосредственного отношения к науке, и потому я от ответа уклоняюсь. На эту тему умно и страстно пишет и говорит умнейший человек — академик Роберт Искандерович Нигматулин. Надо читать и слушать его.

А наука — конечно же, на острие цивилизации: она поддерживает устойчивое существование уже достигнутого (без науки — путь в пещеры) и добывает новые знания. Приведу слова Максима Горького из письма к Клименту Тимирязеву: «Наука естествознания — тот рычаг Архимеда, который единственно способен повернуть мир лицом к солнцу разума». Карл Бэр оценивал фундаментальное знание еще выше: «Наука связывает между собой все образованные народы и некогда, может быть, соединит их в один общий государственный союз». Мысль наивная, но благородная. Союз двух миров — науки и искусства, науки и культуры, их интерференция, их взаимодействие создают то, что мы называем цивилизацией. У нее два лика: один — прочность, уверенность, надежность, другой — изменчивость, непостоянство, радуга мнений, игра чувств. Искусство и наука — два поля битвы: первое — борьбы вкусов, мнений, взглядов; второе — знания и незнания.

Вела беседу

Е. Понизовкина

Академик Ю. Н. МОЛИН: «СОХРАНИМ ПОЗИЦИИ В СПИНОВОЙ ХИМИИ»

Демидовский лауреат академик Юрий Молин — ученый с мировым именем в области химической физики, один из основателей спиновой химии. Под его руководством в Сибирском отделении РАН, где Юрий Николаевич трудится более 60 лет, сформировался целый ряд перспективных научных направлений, которые успешно развиваются в России и за рубежом. Он стал одним из инициаторов работ по инфракрасной лазерной фотохимии, исследований спинового обмена свободных радикалов в растворах. Вместе с коллегами разработал принципиально новые, основанные на проявлениях квантовой когерентности спинов методы изучения структуры и быстрых реакций активных промежуточных частиц.

Возглавив Институт химической кинетики и горения СО АН СССР в 1971 году, в возрасте 37 лет, Юрий Молин руководил им более двух десятилетий и сегодня продолжает работать там же в качестве советника РАН. Он внес большой вклад в развитие факультета естественных наук и физического факультета Новосибирского государственного университета (ныне Новосибирский национальный исследовательский государственный университет), где много лет заведовал кафедрой химической физики.

Вот что рассказал лауреат о старте своей научной карьеры:

— Мои родители оба были педагогами. Отец Николай Николаевич Молин преподавал историю, мама Антонина Федоровна Курамова — русский и литературу. Отец был директором сельской школы, позже наша семья переехала в Саранск — отца назначили наркомом просвещения Мордовской АССР. Мой младший брат Владимир Молин тоже пошел по научно-педагогической линии, был проректором Мордовского пединститута, получал гранты фонда «Династия» как наставник будущих ученых.

Интерес к естественным наукам и техническим новинкам мне привил отец, хотя у него в свое время не было возможности получить техническое образование. Кроме того, школьники конца 1940-х — начала 1950-х были наслышаны о создании советской атомной бомбы, и многие, я в их числе, хотели поучаствовать, как мы бы сейчас сказали, в атомном проекте. Окончив школу с золотой медалью, я с другом Володей Титовым, будущим академиком, отправился в Москву искать учебное заведение, где, по нашему разумению, могли бы готовить атомщиков. Объездив несколько московских вузов, куда можно было поступить, просто представив золотую медаль, мы остановились на физико-техническом факультете МГУ, где требовалось сдавать экзамены. Конкурс был очень большой, но мы прошли его успешно и стали студентами. Однако оказалось, что поступили мы не в МГУ, а в преобразованный из его факультета Московский физико-технический институт, который расположился в Долгопрудном, чем сначала были несколько огорчены. Кроме того, выяснилось, что атомную бомбу уже сделали без нас, и теперь перед физиками стоят и другие интересные задачи. Впрочем, в МФТИ сохранились все замечательные традиции университетского факультета, заложенные корифеями — академиками Петром Капицей, Львом Ландау, Михаилом Лаврентьевым, и мы получили прекрасное фундаментальное образование.

В 1953 году я пришел на практику в Институт химической физики АН СССР, который тогда возглавлял будущий нобелевский лауреат академик Николай Семенов, и это стало первой удачей в моей научной биографии. В этом институте исследовали цепные реакции, однако еще не было прямых и надежных методов регистрации возникающих при этом свободных радикалов (это осколки молекулы, которые образуются в результате разрыва в ней химической связи). Правда, химикам уже был известен метод электронного парамагнитного резонанса, и были надежды, что с его помощью можно регистрировать свободные радикалы. Второе мое везение заключалось в том, что я и мои друзья попали в сферу интересов Владислава Воеводского, молодого блестящего ученого, будущего академика и создателя новой области химии — химической радиоспектроскопии. Он первым осознал важность применения метода ЭПР для регистрации свободных радикалов. Владислав Владиславович объединил в своей лаборатории физиков-теоретиков, инженеров, которые взялись изготовить прибор для исследования радикалов, и студентов, которые вели эксперименты. Он предоставил нам большую свободу в работе, и мы почувствовали себя исследователями уже на 4-м курсе. Первые публикации у нас появились по итогам студенческих работ, что бывало в те времена не так уж часто. После защиты диплома Воеводский предложил мне подумать над тем, нельзя ли приспособить под наши задачи имевшийся в соседнем корпусе института ускоритель электронов, с помощью которого можно было получать свободные радикалы. На тот момент в институте уже выпускали серийный ЭПР-спектрометр, и я придумал, как совместить его с ускорителем. Это была интересная и очень непростая техническая задача, но нам удалось ее решить. Тогда была создана первая в мире установка, совмещающая ЭПР-спектрометр с ускорителем электронов, что в частности позволило установить природу различий радиационной стойкости твердых органических веществ.

— В Институте химической физики АН СССР вы проработали два года, а потом перешли в Институт химической кинетики и горения Сибирского отделения АН СССР и в 1961 году вслед за своим учителем Владиславом Воеводским переехали в Новосибирский академгородок. Не жаль было променять столицу на далекий Новосибирск?

— Поначалу, конечно, жаль. В Сибири академическая наука еще только разворачивалась, первое время нашей группе пришлось ютиться в нескольких комнатах, но очень быстро все наладилось, было построено здание института, и мы смогли полноценно работать. Одно из преимуществ жизни в Академгородке по сравнению с Москвой состоит в том, что здесь не нужно ездить из конца в конец города, все находится в шаговой доступности.

В то время я пробовал себя в разных научных направлениях, чтобы расширить научный кругозор, кандидатскую диссертацию защитил по одной тематике, докторскую — по другой. В ходе работ по инфракрасной лазерной фотохимии была установлена возможность реализации высокоселективных, в том числе по изотопам, химических реакций в газах. Вместе с коллегами мы выполнили детальные исследования спинового обмена свободных радикалов в растворах, результаты которых до сих пор цитируются в литературе. Многое из того, чем я занимался, было навеяно идеями Владислава Владиславовича, с которым мы работали вместе вплоть до его ранней смерти в 1967 году.

— И теперь логика нашего разговора подводит к спиновой химии, одному из главных дел вашей жизни. Дайте, пожалуйста, определение этого научного направления.

— Сам термин «спиновая химия» появился не сразу. В какой-то момент казалось, что в процессах протекания химических реакций в целом все понятно: чтобы ускорить взаимодействие молекул, нужно вещества подогреть, придать молекулам дополнительную энергию. Однако есть важный класс реакций, в которых возникают непредсказуемые явления. Речь о взаимодействии свободных радикалов, образующихся в результате разрыва химической связи в молекуле. Это химически очень активные частицы — когда два радикала встречаются, они «жаждут» восстановить между собой химическую связь, и эта реакция может протекать очень быстро, но может и не случиться. И вот тут начинается спиновая химия. При разрыве химической связи, образованной двумя электронами, один электрон уходит с одним радикалом, а другой — с другим. Электрон обладает, во-первых, магнитным моментом (радикал — это маленький магнитик), а во-вторых, спином (от англ. spin — вращение, вращаться). Такие электроны напоминают волчки, вращающиеся вокруг некой оси. Было известно, что когда два свободных радикала встречаются, химическая связь между ними возникает не всегда. Чтобы это произошло, спины электронов должны быть ориентированы противоположно друг другу. В случае, когда они ориентированы параллельно друг другу, они «разбегаются», реакция не происходит. Но оказалось, что на этот процесс можно повлиять магнитным полем, и тогда встреча двух свободных радикалов приведет к образованию молекулы. В каких-то случаях для этого достаточно слабого магнитного поля. Другой способ — во внешнем магнитном поле подействовать радиоизлучением, при этом важно подобрать нужную резонансную частоту. Интересно, что даже слабые поля магнитных ядер в молекуле тоже могут повлиять на скорость реакции. Это тот самый магнитный изотопный эффект, в открытие и исследования которого основной вклад внес академик Анатолий Леонидович Бучаченко.

В России в развитие нового направления включились две команды — московская во главе с Анатолием Бучаченко и наша сибирская, куда вошли будущие академики Ренад Сагдеев и Кев Салихов, а позже подключилось следующее поколение, наши ученики. Как уже говорилось, исследуя магнитные эффекты, наша группа обнаружила влияние слабых магнитных полей и резонансного микроволнового излучения на радикальные реакции. Мы предложили новый метод регистрации ион-радикалов в растворах с использованием оптического детектирования сигнала электронного парамагнитного резонанса. Созданный на этой основе спектрометр ЭПР обладает рекордной чувствительностью, а сам метод оптического детектирования короткоживущих парамагнитных частиц включен в арсенал ведущих лабораторий мира. На примере ион-радикалов впервые было зарегистрировано влияние спиновой когерентности (квантовых биений) на реакции в растворах. Это позволило нам разработать новый метод регистрации неуловимых частиц в наносекундном диапазоне.

На старте развития спиновой химии российские ученые заняли лидерские позиции в этой области. В Международном комитете по спиновой химии, куда от каждой страны обычно входит один представитель, Россия представлена двумя членами, причем учеными Сибирского отделения РАН. В течение многих лет в этот комитет входили мы с академиком Сагдеевым.

— Как и многие ученые, большое внимание вы уделяли преподаванию. Расскажите, пожалуйста, о вашей работе в Новосибирском госуниверситете.

— Исключительный вклад в создание факультета естественных наук НГУ внес академик Воеводский, он основал кафедру физической химии, в 1961–1967 годах был деканом факультета. К преподаванию в университете Владислав Владиславович привлек и нас, молодых сотрудников Института химической кинетики и горения, причем сразу для чтения лекций. Вначале я читал курс по физическим методам исследований для химиков — как говорят мои бывшие студенты, в доступной форме, потом курсы химической кинетики и радиационной химии. Возглавив институт, я стал заведующим кафедрой химической физики физического факультета НГУ. Обучение в университете было организовано по образцу Московского физико-технического института. С младших курсов студенты подключались к исследовательской работе в лабораториях, и эта система внедрялась тем более легко, что все институты в Академгородке расположены поблизости друг от друга и от университета, куда можно пройти через лес. Сейчас Институт химической кинетики и горения, который носит имя В.В. Воеводского, по существу укомплектован выпускниками НГУ. К сожалению, в кризисные 1990-е годы многие наши коллеги покинули страну. Но Россия по-прежнему сохраняет ведущие позиции в ряде направлений спиновой химии.

Вела беседу

Е. Понизовкина

- 1

- 2